Nichtstaatliches Recht der Wirtschaft. Die normative Ordnung der Arbeitsbeziehungen in der Metallindustrie vom Kaiserreich bis in die frühe Bundesrepublik

Gemeinschaftsprojekt

Das Projekt rekonstruiert die normative Welt der Arbeitsbeziehungen in der Metallindustrie, eines der bedeutendsten deutschen Wirtschaftssektoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Mithilfe einer systematischen Erfassung von Quellen soll der rechtlichen Entwicklung dieses Wirtschaftsbereiches als einem semi-autonomen Feld nachgegangen werden. Das Projekt folgt der Hypothese, dass sich normative Arrangements eigener Art herausbildeten, die von den ökonomischen und sozialpolitischen Vorstellungen der Beteiligten geprägt waren. Diese Arrangements ergänzten staatliches Recht und komplementierten es, griffen ihm in einigen Bereichen sogar voraus.

Das Projekt ist interdisziplinär angelegt und wird sowohl aus rechthistorischer wie sozialhistorischer Perspektive bearbeitet. Projektbeginn war November 2019.

Das Gesamtprojekt wird gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung, dem Verband der Metall- und Elektroindustrie NRW e.V. und dem Institut der deutschen Wirtschaft, Köln. Vor allem im Rahmen der "Initiative Arbeitsrechtsgeschichte" erfolgt eine Kooperation mit dem Hugo-Sinzheimer-Institut.

Die Projektarbeit wird begleitet von einem Fachbeirat, der aus folgenden Mitgliedern besteht: Prof. Dr. Astrid Wallrabenstein (Goethe-Universität Frankfurt am Main/Bundesverfassungsgericht) (Beiratsvorsitzende); Prof. Dr. Boris Gehlen (Universität Stuttgart); Prof Dr. Thorsten Keiser (Universität Gießen); Prof. Dr. Michael Kittner (Hugo-Sinzheimer-Institut, Frankfurt am Main); Prof. Dr. Nina Kleinöder (Universität Bamberg); Dr. Hagen Lesch (Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln); Dr. Luitwin Mallmann (Verband der Metall- und Elektro-Industrie NRW, Düsseldorf).

Projekte

Bestandteile des Projekts sind eine Quellenedition, zwei Dissertationsprojekte und ein Habilitationsprojekt.

Veranstaltungen

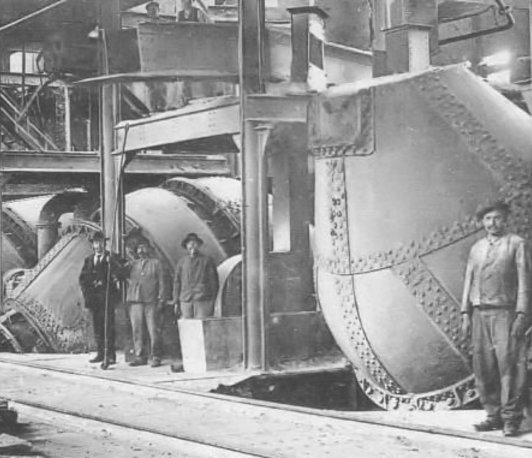

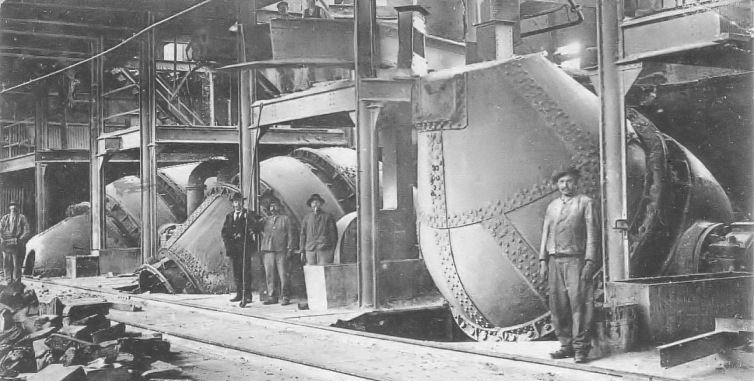

Bild: Das Stahlwerk von Differdingen, die Thomas-Konverter.